Transition écologique du bâtiment : l’Ademe dresse un état des lieux

Publié le 24 novembre 2025, mis à jour le 24 novembre 2025 à 16h49, par Nils Buchsbaum

Au Salon des maires 2026, jeudi 20 novembre, l’Ademe a dévoilé un état des lieux inédit de la transition écologique du bâtiment en France, un secteur central dans les défis climatiques.

Au cœur du « lab Renouvellement urbain », les représentants des collectivités ont pu découvrir une analyse approfondie retraçant les dynamiques à l’œuvre dans le bâtiment, qu’il s’agisse des impacts environnementaux, des évolutions socio-économiques, des freins encore présents ou des leviers à activer pour accompagner la transition écologique.

Au centre de cette présentation figurait BâtiZoom, l’Observatoire de la Transition Écologique du Bâtiment, disponible depuis avril sur le site de l’Ademe. Cet outil réunit les principales données nationales, propose des indicateurs clés et publie des études régulières, afin d’éclairer les décisions publiques et d’accompagner la mutation du secteur.

Flambée des prix de l’énergie et précarité énergétique

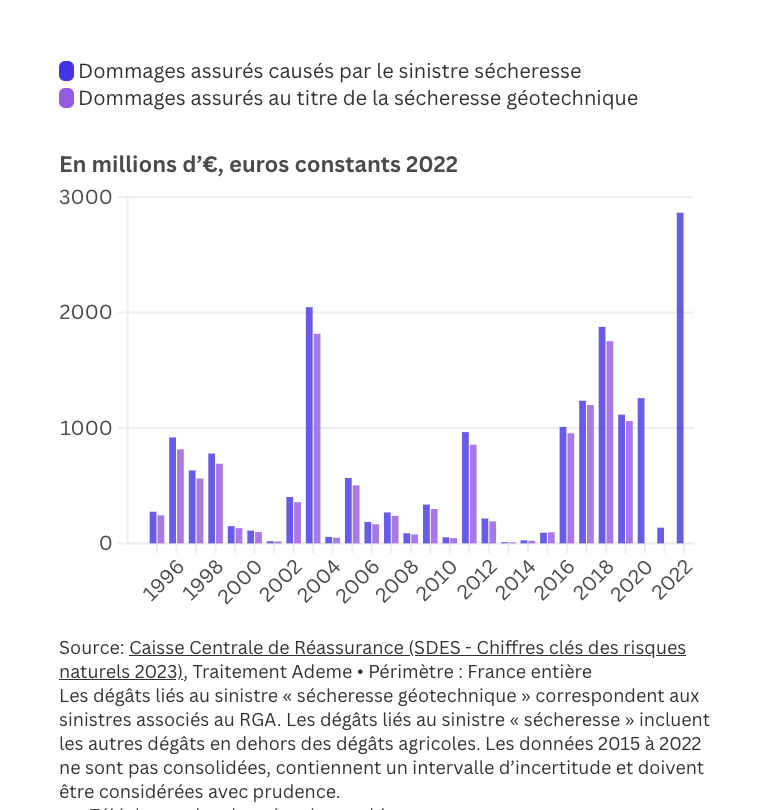

L’animateur de la conférence, Sylvain Bessoneau, ingénieur spécialisé dans le bâtiment à l’Ademe, révèle que les coûts liés aux catastrophes naturelles connaissent une progression continue depuis quarante ans, portée à la fois par la hausse du nombre d’événements climatiques et par leur intensification. « Ils atteignent aujourd’hui entre 5 et 6 milliards d’euros par an en moyenne sur la période 2020-2023 ». La France a même connu un pic à plus de 10 milliards en 2022. « La forte sécheresse coûté 3 milliards d'euros, essentiellement liée au retrait-gonflement des argiles, ce phénomène qui vient affaiblir la structure des bâtiments et l'ouragan Chido à Mayotte qui a coûté entre 650 et 800 millions d'euros », détaille Sylvain Bessonneau.

Sur le plan socio-économique, les quatre dernières années ont été marquées par une flambée des prix de l’énergie. Depuis 2020, une hausse de 45 % de l’électricité et de 70 % du gaz pour les ménages, tandis que les entreprises subissent également des coûts en nette progression (+26 % pour l’électricité et +5 %).

L’ingénieur de l’Ademe précise que cette flambée des prixa « des conséquences assez directes, à la fois sur l'augmentation des efforts de sobriété ». Elle pousse certains acteurs à consommer moins, mais « cette sobriété est aussi subie par certains ménages qui basculent dansla précarité énergétique ». Les enquêtes montrent que la part des ménages réduisant leur chauffage et rencontrant des difficultés pour payer leurs factures a fortement augmenté, passant de 14 % en 2020 à 35 % en 2025.

Autre facteur déterminant dans les années à venir : les projections démographiques de l’Insee annoncent un vieillissement marqué de la population, avec une part des plus de 75 ans qui passerait de 10,4 % aujourd’hui à 16 % en 2050 puis 18 % en 2070. Cette évolution, combinée au ralentissement de la croissance démographique, aura des conséquences directes sur le secteur résidentiel. « Elle rend nécessaire une adaptation massive des logements aux besoins liés à l’avancée en âge, notamment en matière d’accessibilité », prévient le chercheur de l’Ademe.

Baisse des émissions de gaz à effet de serre : une tendance fragile

Le conférencier présente ensuite les données de consommation d’énergie, de matériel et de pollution de secteur du Bbâtiment. Concernant les émissions de gaz à effet de serre du secteur, elles sont en nette diminution depuis 2010, grâce aux efforts de décarbonation, aux rénovations menées et, plus récemment, à la sobriété contrainte par la hausse des prix de l’énergie.

Entre 2019 et 2023, le rythme annuel de baisse s’est même accéléré. Mais la tendance se fragilise : 2024 marque un net ralentissement et les premières estimations pour 2025 laissent entrevoir une remontée des émissions. « Selon le Haut Conseil pour le Climat, les politiques actuelles restent insuffisantes pour mettre la France sur la trajectoire de neutralité carbone, faisant craindre l’installation sur un plateau loin des objectifs fixés » développe Sylvain Bessonneau.

En 2023, près de 130 millions de tonnes de produits et matériaux de construction ont été mis sur le marché, soit environ 16 % de la consommation intérieure de matières en France. « Le secteur du bâtiment reste largement dominé par les matériaux minéraux, qui constituent 92 % des volumes utilisés, avec une prédominance du béton, du sable et du ciment », précise M. Bessonneau.

L’Ademe a calculé qu’à ces matériaux s’ajoutent plusieurs millions de tonnes d’équipements, notamment 3 millions de tonnes d’ameublement et 2,3 millions de tonnes d’appareils électriques et électroniques. Malgré ce poids considérable dans l’usage national des ressources, aucun objectif public spécifique ne fixe aujourd’hui un cadre de réduction des volumes consommés par le secteur.

Rénovation énergétique résidentielle et tertiaire : un rythme insuffisant

« La rénovation énergétique résidentielle reste largement insuffisante » expose le chercheur de l’Ademe. En 2023, seulement 200 000 logements ont bénéficié d’une rénovation d’ampleur, alors que la Stratégie Nationale Bas Carbone 3 (SNBC 3) et le Secrétariat Général à la Planification Écologique (SGPE) fixent un objectif de 550 000 à 600 000 rénovations par an d’ici 2030. « Pour atteindre les ambitions climatiques de l’État, l’Ademe estime qu’il faudrait que 80 à 90 % du parc résidentiel atteigne les classes DPE A et B d’ici 2050 (nous en étions à seulement 7 % en 2024), ce qui nécessiterait environ un million de rénovations BBC par an ».

Dans le tertiaire, les informations sont plus limitées. Les investissements réalisés - autour de 5 milliards d’euros selon le think tank I4CI - restent largement insuffisants par rapport aux 18 milliards nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

En 2019, la construction des bâtiments représentait 26 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur en empreinte totale. La réduction de l’impact environnemental du bâtiment passe en grande partie par la diminution des émissions liées à la construction neuve,selon le chercheur. La réglementation thermique, devenue environnementale avec la RE2020, constitue le principal outil pour imposer des performances minimales sur les bâtiments neufs. À l’échelle européenne, cette réglementation se positionne parmi les plus ambitieuses en matière de construction neuve.

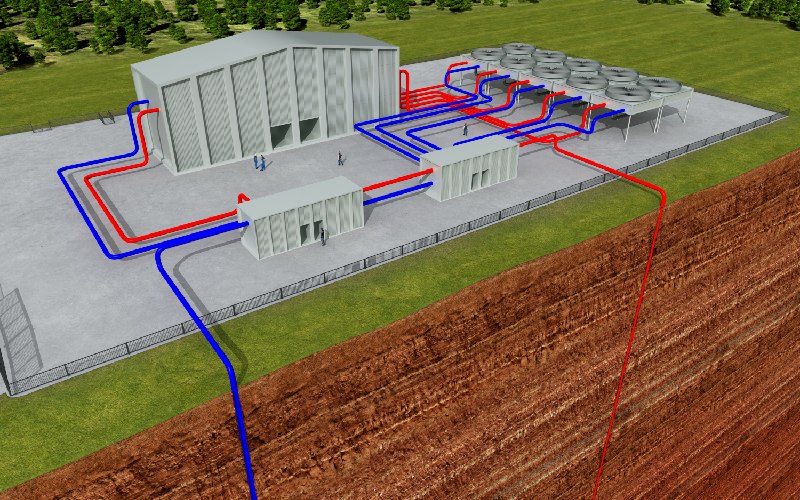

La part des énergies renouvelables dans le bâtiment progresse depuis 2012, mais ralentit en 2024 en raison d’unr baisse des installations de pompes à chaleur, tandis que la consommation d’énergies fossiles se stabilise à 35 % avec la hausse des ventes de chaudières à gaz. Un effort supplémentaire de décarbonation reste nécessaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments rénovés.

Le bois, matériau biosourcé le plus utilisé, constitue un levier clé pour limiter l’empreinte environnementale. En 2024, il représente 28,5 % des opérations de surélévations et extensions dans le résidentiel, 6,6 % du marché résidentiel neuf et 13,6 % du tertiaire. Les isolants biosourcés représentent 11 % des produits utilisés, tandis que le recours aux autres matériaux biosourcés reste limité.

Le béton, largement utilisé, demeure un enjeu environnemental majeur. La production de ciment a réduit son intensité carbone de 12 % entre 2016 et 2021, mais reste en dessous de la trajectoire fixée par l’ADEME, qui prévient que des objectifs plus ambitieux sont nécessaires dans les années à venir.

Par Nils Buchsbaum