CEE : un dispositif trop coûteux pour les ménages selon UFC-Que choisir

Publié le 15 octobre 2025, mis à jour le 16 octobre 2025 à 9h50, par Nils Buchsbaum

Les CEE une nouvelle fois sous le feu des critiques. Alors que les contours de la prochaine période du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) sont encore en cours d’élaboration, l’association de consommateurs UFC-Que choisir a publié, le 14 octobre, une étude très critique. Elle pointe un dispositif dysfonctionnel et trop coûteux pour les ménages.

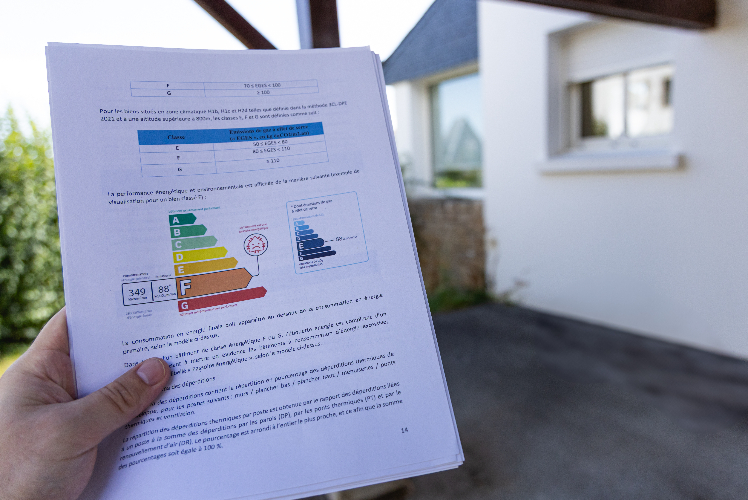

Pour rappel, créé en 2005, ce dispositif d’aide impose aux fournisseurs d’énergies – les « obligés » – de pousser leurs clients à réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de CO2 en effectuant des actions ou des travaux de rénovation, notamment via l’allocation de primes CEE. Ces opérations peuvent être réalisées directement par les fournisseurs ou par les consommateurs finaux, et touchent tous les secteurs : logement, tertiaire, transport, agriculture, industrie et réseaux.

Les ménages assument 70 % du financement du dispositif des CEE

En théorie, le mécanisme peut sembler pertinent. Mais l’étude d’UFC-Que choisir met en lumière de nombreuses dérives impactant défavorablement les ménages, pourtant principaux financeurs du dispositif, notamment via leurs factures d’énergie et de carburant.

En effet, l’Inspection Générale des Finances Publiques et l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable estiment, dans un rapport publié en 2024, que les ménages assument 70 % du financement du dispositif des CEE, dont plus de 44 % au titre des consommations de fioul domestique et de carburant.

Le reste du dispositif est supporté par une partie du secteur tertiaire. Le secteur de l’industrie, qui bénéficie aussi du dispositif des CEE pour financer des travaux d’efficacité énergétique, est quant à lui exempté d’impact tarifaire pour des raisons de « compétitivité ». La Cour des comptes estime que le coût global des CEE a atteint en moyenne 5,25 milliards d’euros (hors taxe) pour les années 2022 et 2023.

Selon l’UFC-Que le dispositif coûterait entre 124 et 244 € par an pour chaque ménage français.

Des économies d'énergie pas si évidentes

Le rapport de l’association de consommateurs souligne aussi qu’à situation égale, les montants des primes CEE varient fortement selon l’offreur et seraient basés sur des économies d’énergie souvent surévaluées. Près de 40 % des CEE délivrés ne correspondraient pas à des économies d’énergie réelles directes.

Autre problème : les fraudes seraient massives– jusqu’à 50 % sur certaines opérations, selon l’étude de l’UFC-Que choisir – , les contrôles faibles et parfois réalisés par des acteurs liés aux obligés.

Les ménages paient ainsi pour un dispositif qui ne garantirait que partiellement les économies d’énergie promises.

UFC-Que Choisir souligne un manque de clarté entre le dispositif CEE et MaPrimeRénov’. Ces aides sont cumulables et peuvent parfois financer les mêmes travaux. Mais elles restent séparées sur le plan administratif, sauf dans le parcours accompagné. Le parcours par gestes apparaît confus et difficile à comprendre pour les ménages.

Une réforme en profondeur est nécessaire

Plutôt que de se limiter à distribuer de mauvais points, UFC-Que Choisir avance plusieurs pistes de réforme. L’association plaide pour une refonte en profondeur du dispositif, afin de renforcer la transparence des contributions, d’assurer une meilleure justice sociale et de garantir une participation équitable des secteurs bénéficiaires.

Parmi ses propositions : créer un guichet unique pour les travaux financés par MaPrimeRénov’ et les CEE (via l’Anah), afin de simplifier l’accès aux aides, limiter le recours aux CEE pour financer des actions publiques et revoir les modalités de calcul, pour qu’elles reflètent réellement les économies générées par les travaux.

Des recommandations pas si éloignées de celles de la Cour des comptes. Dans un rapport publié en 2024, l’institution notait que les CEE ont permis de financer « plus d’un million d’opérations d’économies d’énergie chaque année depuis 2021 ». Trois quarts concernent la rénovation énergétique. Entre 2014 et 2020, le dispositif aurait réduit « de 106 TWh la consommation finale d’énergie » en France.

Mais le rapport pointait déjà un manque de transparence et de lisibilité sur l’efficacité des CEE. Il dénoncait aussi une « instabilité chronique », illustrée par « des centaines de textes réglementaires adoptés entre 2018 et 2023 » et des « évolutions erratiques ».

La Cour des comptes relevait que les coûts supportés par les fournisseurs pour obtenir des certificats sont répercutés « sur les prix de vente de l’énergie, auprès des ménages comme des entreprises ».

Ses conclusions étaient radicales : « la suppression du dispositif des CEE pourrait être envisagée ». Et si celui-ci est maintenu, il doit faire l’objet d’une « réforme d’ampleur ».

→ Envie d’aller plus loin ? Écoutez notre podcast pour décrypter l’actu du BTP en quelques minutes.

Par Nils Buchsbaum